La Flûte enchantée dans la Bastille fermée, L'Opéra chez soi

La plateforme numérique de l'Opéra de Paris annoncée en novembre dernier a proposé en décembre sa première retransmission en direct avec le ballet La Bayadère de Noureev et sauve en janvier son premier opéra, accessible en vidéo à la demande live puis rejoignant en replay le catalogue d'une vingtaine de titres pour l'instant. La Flûte de Mozart mise en scène par Robert Carsen qui devait réenchanter l'Opéra de Paris et le début de l'année 2021 pour 15 représentations est ainsi sauvée pour une captation unique (accessible à 11€90).

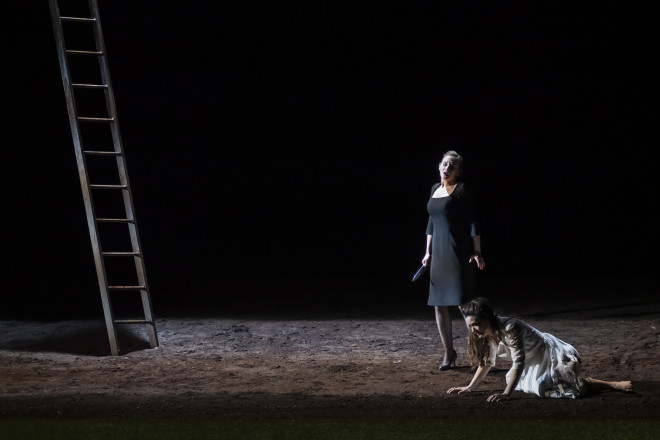

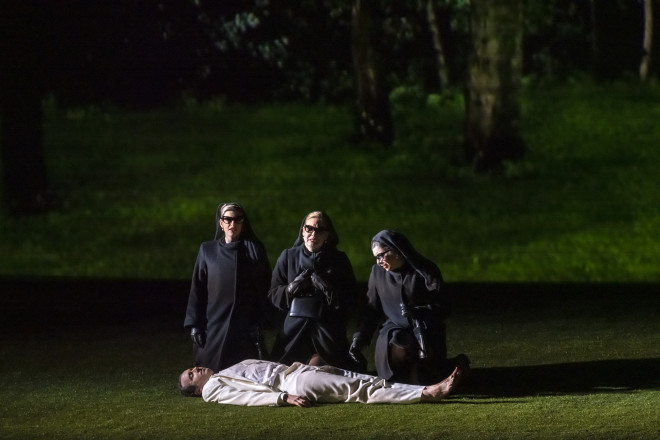

La réalisation audiovisuelle soignée (signée Jérémie Cuvillier) visiblement répétée et travaillée permet de suivre les voix des solistes (et des instruments) comme le parcours des interprètes dans ce conte initiatique, les caméras épousant leurs mouvements très travaillés par Carsen et montrant des plans d'ensemble du plateau et de la fosse. La vidéo de forêt projetée en fond de scène devenant hivernale après la scène lugubre de rituels plongent ainsi d'autant plus dans un plateau de cinéma et toute la mise en scène consiste à combiner de manière cohérente des trouvailles unissant modernité et classicisme (à commencer par le bip de voiture avec lequel les trois dames ferment et ouvrent la bouche de Papageno). Dans le même esprit, les costumes (de Petra Reinhardt) accentuent l'opposition entre blanc immaculé des personnages héroïques et le noir intégral des méchants (avec en embuscade Papageno attifé tel un campeur vagabond). Même les masques anti-Covid des choristes sont intégrés dans la mise en scène et ajoutent aux costumes des cérémonies religieuses (complémentant les voiles noirs et renvoyant aux thèmes de la mort et de la pureté).

L'Ouverture de la partition remplit ainsi pleinement et même doublement son rôle : ce passage instrumental annonce comme il se doit à l'opéra les thèmes de l'œuvre à venir, mais en présentant musicalement les terribles épreuves et les grandes joies retrouvées qui attendent les personnages, elle opère aussi comme une métaphore de notre situation actuelle. Cette mise en scène (reprise pour la cinquième fois à Bastille depuis 2014) rappelle même sa prescience, avec ces corps alignés sous les linceuls ressuscitant grâce au théâtre héroïque.

L'Opéra chez soi permet de retrouver l'Orchestre de l'Opéra national de Paris dans une excellente forme malgré les circonstances : le son passe dans une grande tendresse par le moelleux sonore de chaque timbre, et sous la direction souriante de Cornelius Meister. L'assurance instrumentale est ainsi remarquée, le lyrisme et la subtilité de chaque soliste nourrissant l'intensité façonnée de l'ensemble. Les Chœurs de l’Opéra national de Paris sont aussi en voix, rendant avec subtilité la pompe protocolaire des rites et péripéties.

Le Tamino de Cyrille Dubois arrive ici d'autant plus tel le chevalier-sauveur (de cette histoire signée Mozart-Schikaneder et de notre histoire contemporaine de confinement culturel). Dans son costume blanc et pieds nus, il est un Prince vaillant et candide, dramatiquement comme vocalement. Appliqué et intense dans la langue allemande et sa ligne de chant, le ténor français est toujours tendu vers le haut et vers l'intensité de sa vocalité qu'il sait encore intensifier dans un phrasé vibrant ou adoucir. L'intensité est très souvent touchante dans le résultat sonore, elle traduit la réussite héroïque et la tendresse amoureuse finale, même si la voix dérape un peu parfois (rappelant aussi que cette représentation, même captée, est en direct et sans filet dans ce contexte pandémique où les calendriers de travail vocal sont chamboulés).

Alex Esposito campe (littéralement) son inénarrable comparse Papageno. Son nom et son aisance pour la commedia dell'arte trahissent avec merveilles ses origines italiennes, qui semblent pourtant incroyables tant son allemand est modèle (sa biographie rappelle ainsi qu'il a été le premier chanteur italien à interpréter le rôle allemand de Papageno à Munich). La voix semble résonner en salle autant que son jeu impeccablement exubérant. Les intentions sont toutes rendues et enthousiasmantes, autant scéniques que vocales, y compris lorsqu'il déploie un médium davantage lyrique (quoiqu'un peu plus retenu vers les aigus). Papagena apparaît en mort-vivante dans le lugubre cimetière des héros vaincus, mais se révèle davantage comme une fiancée de L'Étrange Noël de Monsieur Jack, Les Noces funèbres et la tradition du Jour des morts au Mexique. D'autant que Mélissa Petit lui apporte sa voix piquante et sucrée dans l'intention, un peu voilée dans le déploiement.

Sabine Devieilhe compose la fameuse Reine de la Nuit en personnage touchant et intense, tendre par la sûreté de ses médiums, et d'autant plus puissante dans les fameux suraigus virtuoses. L'agilité vocale se double dans cette incarnation et direction d'acteur d'une intense sensualité.

En Sarastro, Nicolas Testé -comme ses collègues- passe autant à la caméra qu'aux micros. La réalisation permet d'apprécier la noirceur de son personnage, la nourriture de son souffle (sauf lorsque les phrasés s'allongent) et de ses graves, résonnants (sauf lorsqu'ils doivent plonger dans les profondeurs de la tessiture).

Julie Fuchs incarnant Pamina est la belle moitié de Tamino et complète la belle moitié française de ce casting à dimension internationale. Dès les petites pastilles vidéos intercalées au début de la captation et montrant les coulisses, la soprano transmet le bonheur et le plaisir qu'elle investit ensuite sur la scène. L'énergie souriante sert la clarté de sa voix et se conserve dans les passages plus mélancoliques.

Wolfgang Ablinger-Sperrhacke (ténor autrichien) assume la germanité mais aussi la noirceur de toute la distribution. Habitué aux visions terribles de rôles classiques (comme il nous le démontrait en interview) son Monostatos se fait serviteur rampant, n'attendant que son heure pour assouvir ses pulsions criminelles (caractère trahi dès son entrée sur scène, son personnage se moquant ouvertement de porter son masque de protection sanitaire sur le menton seulement).

Les trois dames sont ici des Vamps en deuil et surtout en goguette, déployant leurs désirs par le mariage lyrique de leurs voix. Leurs tessitures respectives suivent leur ordre vocal : la première dame, Tamara Banješević, apporte la pointe mais avec amplitude, la deuxième, Kai Rüütel, déploie une assise plus ample et un grave que conforte encore davantage la troisième, Marie‑Luise Dressen. Les trois enfants (Maxime Nodarian, Joséphine Roubaud et Clément Bee) s'épanouissent en jouant au football puis assis en belles robes tuniques et se passant aussi la balle vocale dans leurs harmonies. Martin Gantner chante l'Orateur derrière un voile mais la voix paraît bien appuyée et déliée. Premier prêtre et Second homme armé, Michael Nagl pose sa voix grave dans ses courtes participations, comme Franz Gürtelschmied (Second prêtre plus effacé dans le cérémonial) et Lucian Krasznec (Premier homme armé, vocalement aussi).

Le maestro lance seul les applaudissements à la fin de cette version assurément mémorable, où les silences auront intensément résonné après chacun des airs interprétés avec un talent de premier ordre.