Synopsis

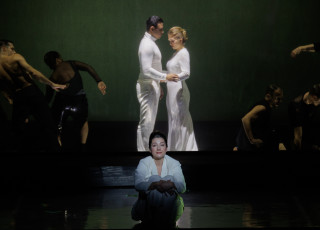

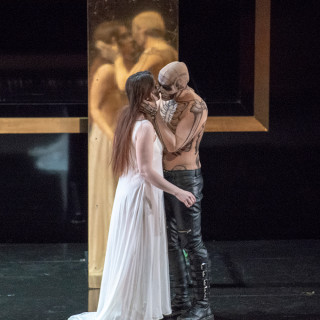

Orphée et Eurydice

A la mort de son épouse Eurydice, Orphée décide de descendre la chercher aux enfers : l'Amour l'y autorise à la condition qu'il ne pose pas son regard sur elle.

Montpellier 2024/2025

Création de l'opéra

Orphée et Eurydice (Orfeo ed Euridice) est un opéra italien en une ouverture et trois actes de Christoph Willibald Gluck (1714-1787) qui a été commandé par le diplomate italien et homme de théâtre Giacomo Durazzo à l'occasion de la célébration de la fête de François 1er d'Autriche. De par son poste de compositeur officiel de la cour, Gluck a bénéficié d’une grande liberté dans sa création. Cet opéra dans le genre de l'Azione Teatrale (opéra de chambre dont les caractéristiques principales sont d'être court, d'avoir peu de personnages et une histoire basée sur la mythologie grecque ou romaine) a été créé le 5 octobre 1769 au Burgtheater de Vienne devant un public de courtisans. Le rôle d'Orphée était alors tenu par le célèbre contralto italien Gaetano Guadani. Le livret a été écrit par Ranieri Calzabigi (1714-1795) d'après le mythe d'Orphée et de sa descente aux enfers pour récupérer Eurydice, sa femme, morte le jour de leurs noces. En 1774, soit cinq ans plus tard, à la demande de la dauphine Marie-Antoinette d'Autriche (par ailleurs dédicataire de cette oeuvre), Gluck a remanié cet opéra pour l'adapter au goût du public français. Des ballets ont notamment été ajoutés. Cette version d'Orphée et Eurydice a été créée le 2 août 1774 à Paris au Théâtre du Palais-Royal par l'Académie Royale avec dans le rôle-titre le haute-contre Joseph Legros. Malgré un accueil initial mitigé de la critique, du fait de son originalité dans la forme, cet opéra a rapidement connu un très grand succès public, surtout dans sa version française. Il reste d'ailleurs à ce jour l'opéra le plus joué (mais plutôt dans sa version italienne) de la production du compositeur.

Cet opéra tient une place particulière dans l'œuvre de Gluck, car c'est le premier opéra dit de la « réforme ». En effet, après avoir beaucoup écrit dans le genre de l'opéra seria et de l'opéra-comique, Gluck, sous l'influence de l'essai de Francesco Algarotti intitulé Essai sur l'opéra (1755), a entamé une réflexion sur les défauts dramatiques et musicaux de ces genres. En particulier, il reproche aux arias da capo (airs en trois parties de forme A-B-A') de faire primer la virtuosité vocale sur l’intérêt dramatique de l’œuvre : l’intrigue est en effet régulièrement interrompue pour faire place aux démonstrations vocales des chanteurs. Pour réformer cet opéra seria, il se tourne vers le modèle français, la tragédie lyrique, qui, contrairement au modèle italien, affirme une supériorité du texte sur la musique. L'enjeu de cette réforme a été pour Gluck d'allier trois types de savoir-faire en matière d'opéra : le traitement vocal italien, l'harmonie et l'unité de la musique allemande, et enfin, l'intégration du chœur, du ballet, de l'orchestre et des voix solistes au service du drame à l’image des opéras français. D'un point de vue musical, cette réforme se caractérise par un retour à la simplicité dans tous les domaines de l'opéra conjugué à une volonté de cohérence dramatique.