Synopsis

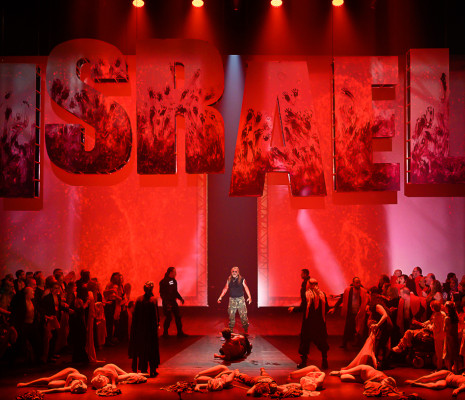

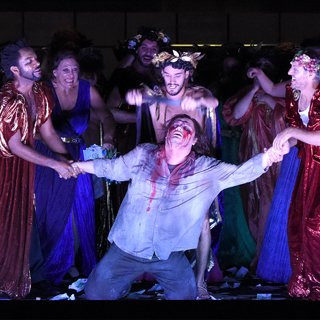

Samson et Dalila

Le héros Samson, dont la force surhumaine provient de la chevelure, conduit son peuple, esclave des Philistins, à la révolte. Le Grand-Prêtre de Dagon pousse la belle Dalila à user de son charme pour obtenir ce secret et détruire cet ennemi redoutable.

Montpellier 2024/2025

Création de l'opéra

Camille Saint-Saëns est un prodige du piano qui se produit en public dès l’âge de 11 ans, avant d’être l’un des premiers à multiplier les récitals à travers le monde. En tant que compositeur, il est rapidement reconnu pour ses symphonies, ses concertos et sa musique de chambre mais, dans le Paris du XIXe siècle, la renommée d’un musicien ne se mesure qu’à l’aune de ses succès à l’opéra. Or, Saint-Saëns a beaucoup de mal à percer sur les scènes de théâtre et c’est pour lui une grande source de frustration. Il compose son premier opéra Le Timbre d’argent dès 1864 (il n’a alors que 29 ans), mais il doit attendre février 1877 (quelques mois avant la création à Weimar de Samson et Dalila) pour que l’œuvre soit donnée. Entre-temps, son opéra comique en un acte intitulé La Princesse jaune essuie un échec lors de sa création avec seulement cinq représentations en 1872 salle Favart.

Le thème de Samson et Dalila inspire de nombreuses œuvres à travers l’histoire de l’art. C’est l’un des épisodes bibliques les plus fameux et une infinité de tableaux représentent Dalila charmant Samson et lui coupant les cheveux d’où il tient sa force. En 1733, Voltaire et Rameau forgent même le projet de collaborer pour une tragédie lyrique consacrée au héros biblique. En 1866, Saint-Saëns découvre le livret de Voltaire et travaille à un opéra sur Samson et Dalila qui profiterait de ce thème religieux pour renouer avec les traditions du Grand Oratorio (opéra sur un thème religieux, comme par exemple Le Messie de Haendel ou bien Paulus, Elias ou encore Christus de Mendelssohn que Saint-Saëns admire passionnément). Par le choix de cet épisode de l’Ancien Testament, le Samson et Dalila de Saint-Saëns résonne avec l’oratorio du même nom composé par Haendel en 1743. Les approches dramatiques sont pourtant fort différentes : bien qu’ils s’inspirent tous deux du chapitre XVI du Livre des Juges, Haendel consacre son œuvre au supplice de Samson, un épisode qui n’occupe que les dix premières minutes de l’opus chez Saint-Saëns. Dalila, qui tient une place fondamentale chez le compositeur français, n’apparaît que dans des souvenirs chez Haendel.

Dès 1868, Camille Saint-Saëns contacte le librettiste Ferdinand Lemaire et la célèbre cantatrice Pauline Viardot, la mezzo-soprano à laquelle il destine le rôle de Dalila (qui renvoie à un autre rôle similaire qu’elle a créé : Fidès dans Le Prophète de Meyerbeer). Il travaille alors à la musique mais il subit revers sur revers, au point d’abandonner plusieurs fois Samson. Comme cela se pratique à l’époque, Saint-Saëns donne, entre 1868 et 1875, des auditions partielles dans l’intimité des salons ou bien aux Concerts Colonne. L’accueil est glacial, le public étant rebuté par un sujet religieux dans une forme ancienne, accoutumé qu’il est au Grand Opéra de Meyerbeer ou aux opérettes d’Offenbach. La guerre franco-prussienne de 1870 vient aussi interrompre le travail, cette fois jusqu’en 1872. Saint-Saëns part alors à Weimar pour assister à la renaissance de L’Or du Rhin de Wagner par Franz Liszt. Celui-ci lui promet une création dans cette ville où il règne en maître, ressuscitant dès lors Samson et Dalila. Finalement, tant bien que mal, Saint-Saëns achève sa partition en 1877 et connaît même le succès lorsque Liszt tient sa promesse la même année et fait créer l'œuvre dans une traduction allemande au Théâtre de la Cour grand-ducale de Weimar sous la direction d'Eduard Lassen. La version française est créée dans la foulée à Bruxelles. Les représentations suivante n’ont lieu qu’en 1882, à Hambourg avec des chanteurs wagnériens. Les théâtres français sont réticents à monter l’œuvre d’un compositeur qui n’est pas reconnu sur les scènes de l’Hexagone. Il faut ainsi attendre le 3 mars 1890 (soit 13 années après sa création et 22 années après le début de sa composition) pour que Samson et Dalila soit donné en France, à Rouen, ce qui entraîne sa création parisienne le 31 octobre suivant au Théâtre-Lyrique de l’Eden (un lieu au style oriental de 4.000 places, construit en 1883 et détruit en 1895, à l’emplacement actuel de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet).

Dans une France qui ne jure que par Paris, c’est grâce à Samson et Dalila que la carrière lyrique de Saint-Saëns est (enfin) entérinée, lorsque l’opéra est mis au programme de l’Opéra de Paris en 1892, avec l’ajout une danse inédite « des prêtresses de Dagon » (c’est une habitude à l’Opéra de Paris que d’adapter les œuvres à la forme du Grand Opéra en ajoutant un ballet qui plaît beaucoup aux messieurs abonnés, qui ne viennent parfois que pour voir les belles danseuses ; l’exemple le plus emblématique de ces adaptations est celle du Freischütz de Weber, modelé au goût français par Castil-Blaze et Thomas Sauvage en 1824 avec l'ajout d'un ballet parmi de nombreux changements). Le succès est au rendez-vous, il a pris du temps mais il reste ensuite constant, érigeant Samson et Dalila parmi les opéras français les plus représentés dans le monde avec Faust de Gounod et Carmen de Bizet. Le succès est tel qu’il éclipse le reste de la production lyrique de Saint-Saëns, et ce, dès les lendemains de sa création. Ce succès permet en effet au compositeur de mener de nombreux projets, mais sans lendemains. Samson et Dalila suscite ainsi l’intérêt de l’Opéra de Lyon qui crée Étienne Marcel en 1879 et Henri VIII en 1883. L’Opéra-Comique rappelle Saint-Saëns en 1887 pour monter Proserpine. Le compositeur revient ensuite à l’Opéra de Paris avec Ascanio en 1890. Le bon accueil relatif de ces œuvres n’a toutefois rien de comparable au succès de Samson et Dalila et les créations suivantes sont rapidement oubliées. C’est le cas pour la comédie antique Phryné avec Sybil Sanderson à l’Opéra-Comique en 1893. Il en va de même à l’Opéra de Paris pour Frédégonde en 1895, puis lors d’une seconde chance que lui donne l’institution parisienne avec Les Barbares en 1902. Le succès est de courte durée et les portes des opéras français se ferment alors devant lui. Le seul qui accepte de monter ses opéras est Raoul Gunsbourg, à l’Opéra de Monte-Carlo qu’il dirige, à condition de se voir réserver l’honneur de rédiger lui -même les livrets. Saint-Saëns doit alors accepter de composer avec lui ses trois derniers opéras (Hélène en 1904, L’Ancêtre en 1906 et Déjanire en 1911).