Synopsis

Le Songe d'une nuit d'été

Les héros de trois mondes différents (le monde féerique, le monde romantique et le monde des « rustics ») se retrouvent tous ensemble à la merci d’Oberon et de son fidèle serviteur Puck. Les nombreuses erreurs de ce dernier entraînent quiproquo amoureux et situations rocambolesques.

Montpellier 2024/2025

Création de l'opéra

Le songe d’une nuit d’été (A Midsummer Night's Dream) est un opéra comique en trois actes du compositeur anglais Benjamin Britten (1913-1976). Pour sa première incursion dans l’univers comique lyrique, le compositeur a quelque peu dérogé à sa méthode de travail habituelle (qui consistait à faire écrire un livret de toute pièce) en choisissant d’adapter la pièce éponyme de Shakespeare (1564-1616) écrite entre 1590 et 1595 à l’occasion du mariage d'une aristocrate de la cours d'Angleterre.

Ce choix inédit s’explique par la brièveté du temps imparti pour la confection de sa nouvelle œuvre. En effet, avec les cofondateurs du Festival d’Aldeburgh (festival de musique classique au départ consacré uniquement à l’opéra et fondé en 1948 par Benjamin Britten, Peter Pears et Éric Crozier), le compositeur décide en août 1959 qu’il écrira un opéra pour l’inauguration du Jubilee Hall qui aura lieu l’année suivante. Ne bénéficiant que de sept mois, il choisit de partir d’une pièce préexistante et de l’adapter lui-même avec l’aide de Peter Pears.

Une fois le remaniement de la pièce effectuée, Britten s’attelle à la composition entre octobre 1959 et mai 1960, puis enchaîne sur les répétitions musicales. Conscients de proposer une lecture novatrice de la pièce de Shakespeare, le compositeur et le metteur en scène John Cranko apportent un soin particulier à la mise en espace, au jeu théâtral et n’hésitent pas à faire appel à de nombreux effets de lumière pour marquer les différents points de vue de l’histoire : le point de vue fictionnel, comme celui du monde de l’auteur ou celui du monde du spectateur.

La création a eu lieu le 11 juin 1960 au Festival d’Aldeburgh dans la salle du Jubilee Hall. L’opéra reçut un accueil mitigé en partie à cause de l’exceptionnelle variété des climats musicaux, mais aussi de sa singularité par rapport au reste de la production lyrique du compositeur : ses préoccupations sociales et morales omniprésentes dans le reste de son œuvre y sont complètement absentes.

L’argument consistant à choisir une pièce préexistante pour gagner du temps n’explique pas pourquoi Britten a jeté son dévolu sur l'un des auteurs anglais les plus connus et les plus sacralisés (et par là même les plus difficiles à adapter !). Tout d’abord, Le songe d’une nuit d’été était la pièce favorite du compositeur depuis qu’il avait chanté dans sa jeunesse la partie d’alto de la musique de scène écrite par Mendelssohn. Mais aussi parce que partir d’une pièce « classique » permettait à Britten de se cacher derrière des conventions familières au public pour pouvoir développer ses thèmes plus personnels comme celui de la pureté et l’innocence du monde féerique (en opposition au monde réel par nature trompeur et violent). Enfin, parce que cette œuvre met en scène le monde de la nuit et du songe, thèmes qui ont toujours fasciné le compositeur.

Globalement, l’adaptation de Britten et de Pears suit l’argument de Shakespeare et garde l’esprit de la pièce dans son articulation entre plusieurs modes : fantastique, fantaisiste, tragique et réaliste. Comme dans la pièce originelle, l’opéra présentait au départ une action continue sans découpage en scènes et en actes, avant que des raisons pratiques (changement de décors, etc.) n'obligent le compositeur à redécouper son oeuvre. Ne pouvant pas mettre en scène l’intégralité de la pièce, car le temps musical étant nécessairement plus long que le temps théâtral (Britten avait d’ailleurs calculé que cela reviendrait à la longueur de la tétralogie de Wagner), les auteurs ont effectué un savant travail d’élimination et de montage dans un souci constant de clarification des paramètres de temps, de lieu et d’action de l’histoire.

À la recherche d’un nouvel équilibre dramatique, les auteurs ont effectué un grand nombre de suppressions. L’élimination de près de deux tiers du texte d’origine (on passe de cinq à trois actes) entraîne la fusion de plusieurs scènes et une restructuration de l’histoire : par exemple le début de la pièce est supprimé pour rentrer immédiatement dans l’action, les rôles d’Égée et de Philostrate sont supprimés et ceux de Thésée et d’Hyppolyte sont fortement réduits (ils n’arrivent qu’à la fin pour assister à la représentation de la pièce). Voulant rester le plus fidèle à Shakespeare, les seules libertés prises avec le texte sont des transferts de réplique et l’ajout d’un seul vers, celui prononcé par Lysandre à l’acte I et qui informe le spectateur du devoir d’Hermia d’épouser Demetrius : « Qui t’oblige à épouser Demetrius ».

Dans Le songe d’une nuit d’été, Britten propose un renouveau du théâtre shakespearien par l’opéra à la fois en réactualisant l'oeuvre du maître anglais et en en rénovant l’approche dramaturgique. Britten ajoute également une dimension pédagogique et didactique à son approche : celle de donner à voir (ou à revoir) l'une des œuvres de jeunesse de Shakespeare. Cette volonté éducative et culturelle s’inscrit dans la démarche générale du compositeur depuis son retour en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, de se consacrer à l’écriture d’œuvres à destination des plus jeunes.

La grande difficulté dramaturgique du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare est d’arriver à unifier les trois mondes en action : celui du surnaturel et de la féerie, celui des rois et des amants et enfin celui des « rustics » (littéralement les « ploucs »). Par la musique, Britten caractérise les trois mondes et effectue des effets de miroir entre les actes ou au sein d'un même acte. De plus, d’un point de vue purement dramaturgique, cette fluidité entre les trois mondes constitue une invitation de la part du compositeur à réfléchir sur les frontières entre les genres comiques et sérieux au sein d’une même œuvre.

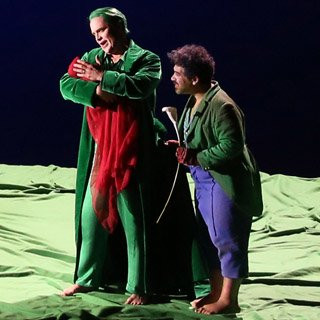

Pour simplifier le déroulement dramatique, Britten recentre l’histoire autour du monde surnaturel et place l’action presqu'entièrement dans les bois près d’Athènes. Ces manipulations du texte originel lui permettent de mettre en valeur l'un des thèmes sous-jacents de l’œuvre de Shakespeare : celle de la folie amoureuse, en faisant notamment un zoom sur la relation grotesque entre Bottom (à la tête d’âne) et Tytania au milieu de l’acte II.