Einstein on the beach, tout nu au Festival Musica de Strasbourg

L’Opéra de Genève présentait il y a deux semaines une nouvelle mise en scène d’Einstein on the Beach de Philipp Glass, provoquant alors un débat sur la pertinence de donner l’œuvre dans une autre mise en scène que celle de Bob Wilson, co-créateur de l’œuvre. Comme pour apporter une réponse définitive à la question, le Festival Musica de Strasbourg propose l’œuvre en version concert. Certes, le programme crédite une scénographe et son assistant ainsi qu’une créatrice de costume. Dans l’esprit minimaliste de l’œuvre, c’est pourtant sur un plateau nu que sont disposés les interprètes, habillés de costumes de ville, qu’ils changent toutefois au fil des actes. Les jeux de lumières, en évolution constante, habillent seuls la musique. Seul le ballet des spectateurs quittant la salle au gré des 3 heures 30 de spectacle ininterrompu (le spectacle d’origine, ininterrompu également, durait près de 5 heures, le public étant autorisé à aller et venir) apporte du mouvement.

Débat sur Einstein on the beach dans La Dispute sur France Culture (avec Charles Arden) :

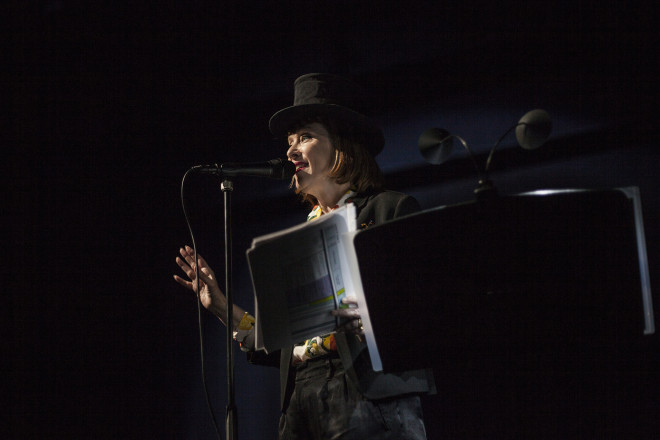

Lorsque le public entre en salle, une nappe sonore est déjà présente, trois interprètes édictant des nombres aléatoirement, ces derniers se mélangeant à ceux des rangs et des sièges des spectateurs cherchant leur place. Le chœur du Collegium Vocale Gent entame une première ronde, chantant en boucle une suite de chiffres sur trois notes. Puis, la narratrice, Suzanne Vega, entame le texte (malheureusement non disponible dans le programme), qu’elle accompagne du geste et qu’elle récite en boucle d’une voix douce et blanche, sans gêner le public pas encore tout à fait installé. Le noir se fait, puis la lumière revient, puis repart dans une répétition collant à l’œuvre. Petit à petit, le silence s’installe parmi les spectateurs : l’hypnose opère. Sur scène, le rythme accélère et les boucles musicales se raccourcissent, de plus en plus entêtante jusqu’à la saturation, mettant le spectateur dans un état de transe et livrant la narratrice à un long exercice de diction, la voix toujours douce et blanche. Le son des voix se mélange avec celui des six instruments de l’Ensemble Ictus (deux synthétiseurs, un violon et trois bois). Les premières têtes tombent lourdement : celles des spectateurs sombrant dans le sommeil, épuisés par la densité du tourbillon sonore.

Les interprètes résistent à l’état second dans lequel sont placés les spectateurs, concentrés sur la partition exigeante qu’ils interprètent de bout en bout avec précision sous la direction de Georges-Elie Octors à la gestique robotique. Seuls quelques très légers écarts rythmiques viennent émailler ce torrent vocal ininterrompu (ce qui nécessite une alternance précise des respirations entre les chanteurs). Si les visages (et les mains dans les poches) figurent la monotonie dans les passages calmes, les visages se tendent lorsque le rythme s’élève. Chaque motif se développe, s’étend, se transforme, se contracte, s’efface puis revient. Les ruptures, indiquées par une boucle en avance par le chef, puis marquées d’un mouvement vertical précis, sont parfaitement suivis.

La musique s’apaise enfin : les répétitions frénétiques laissent place à de la mélancolie, voire de la sensualité. Tout d’un coup, la musique s’arrête et la lumière s’éteint. Les tympans n’ont cependant qu’un court répit puisqu’un tonnerre d’applaudissements s’élève cette fois de la salle debout, dans une répétition de « bravo ! ». Comme dans un Marathon, nombreux sont ceux qui abandonnent en cours de route. Mais ceux passent la ligne d’arrivée éprouvent l’immense satisfaction d’avoir vécu une expérience musicale hors du commun : décidément, la musique de Philipp Glass sait vivre sans la mise en scène de Bob Wilson.