Le Silence des ombres à La Monnaie de Bruxelles

L’être humain pourrait être remplacé par une ombre, un reflet, des projections sur un écran de formes symboliques ou par un être ayant toutes les apparences de la vie sans l’avoir.” Maeterlinck

Maurice Maeterlinck, prix Nobel de littérature belge prend une nouvelle fois le chemin de la poésie et du théâtre, vers l'opéra avec ses Trois petits drames pour marionnettes. Le livret reste le même, avec la prosodie bien propre à son auteur, mise en musique par le compositeur et chef d’orchestre Benjamin Attahir qui dirige ici sa création, mis en scène par Olivier Lexa, dessinant un monde en trois parties, trois mondes d’invisible et d’indicible.

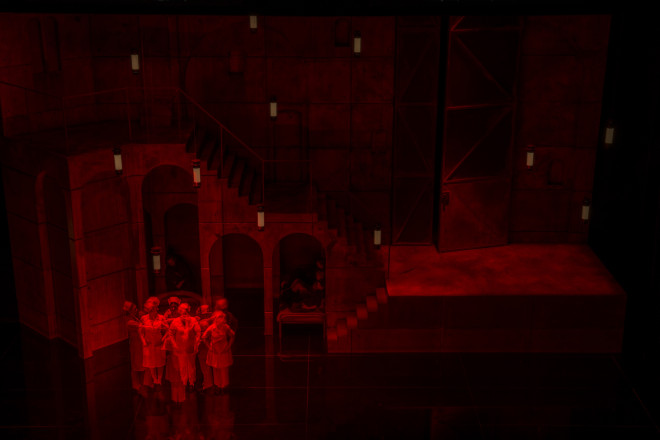

L’apparente simplicité des décors offerts par les ateliers étudiants de scénographie de la Cambre dessine un cadre massif, fait d’un simili béton brutaliste, entre château mais surtout prison, qui s’offre et se dénude au cours des trois actes. Les lieux présentent les limites des espaces et des corps à travers le prisme de la lumière lampe de poche. Des images, des tableaux et des projections de films et de fumée insidieuses, projetées par Simon Van Rompay, nourrissent un imaginaire entre primitifs flamands, agneau mystique, histoire violentes du passé, entre contemporain dérangeant, rêve, absurde.

Ce courage de vivre peut se comparer à une corde qui serait tendue sur le théâtre de marionnettes constitué par le monde des hommes : les poupées y seraient attachées au moyen de fils invisibles, et ne seraient portées qu’en apparence par le plancher situé sous elles.” Schopenhauer

Les codes de Maeterlinck (1862-1949) sont digérés par une nouvelle génération d’artistes, autour du langage et de l’expression-même du symbolisme. Libres, inspirés et surtout simplifiés, les interprètes reviennent à une essence créative, à la limite du régressif. Les inspirations musicales sont certes nombreuses, gravitant autour du Pélleas et Mélisande de Debussy sans jamais s’y accoler, Benjamin Attahir joue en épurant les couleurs de cette période musicale française autour de Dialogues des Carmélites et La Voix humaine de Poulenc, L'Heure espagnole et La Valse de Ravel : justement, dans une valse au cœur d'un puits sonore, où la violence de Maeterlinck danse avec un champ musical orné et des sentiments profonds. Le texte et la musique se bâtissent sur chaque personnage avec son leitmotiv, dans une mathématique du langage et une prosodie évidente. Suivant l’idée du conte, cette "petite musique" tourne sur elle-même, naïve. L’instrumentation resserrée gomme toute brillance, supprimant les violons, réduisant les cordes pour centraliser, enraciner le propos avec cor, saxhorn, serpent baroque (cornet à bouquin), hautbois feutré, même le piccolo est dans le grave.

La distribution des chanteurs issus de l’European Network of Opera Academies, tout aussi jeunes que le reste de la production marque par une maturité dans la volonté de ciseler le phrasé, hommage à Poulenc et Debussy. La soprano Julia Szproch, dans les rôles d’Alladine et Tintagiles, se dessine d’une voix riche, colorée et ronde. La résidente de la chapelle musicale Reine Elisabeth déploie une maîtrise très confiante, retenue et précise de la voix, d’une diction partagée entre la fraîcheur infantile et la gravité d’un sujet qui s’impose dans les notes sombres, plus matures.

Raquel Camarinha, qui interprète les trois rôles d’Ygraine, Marie et Astolaine, offre une performance remarquée et complète. La soprano (révélée par une nomination aux Victoires de la musique classique en 2017) imprime une ligne très véloce, une apparente aisance de chant dans les aigus et un jeu éthéré, volatile à l’image de la voix. Elle connaît aussi bien la référence qu'est La Voix humaine de Poulenc que la musique de Benjamin Attahir pour en avoir récemment chanté des œuvres avec l’Orchestre national de Lille : l'aisance de la prosodie soufflée et ponctuée est intuitive, comme le jeu très sensible.

La mezzo-soprano Clémence Poussin qui figure Bellangère, Marthe et la troisième sœur des Palomides se dessine d’une voix plus classique et ornementée. La chanteuse construit une expressivité riche, des graves couleur bronze et un jeu légèrement plus distant, qui balance l’interprétation vocale avec beaucoup de justesse. Autre mezzo-soprano de la distribution, Sarah Théry marque par une approche entre musique baroque et répertoire contemporain. Sa prosodie directe et sensible parait menaçante en tant que servante avant de se révéler tragique dans le troisième acte en sœur de Palomides.

Morgane Heyse et sa voix de soprano colorature se présente limpide avec maîtrise pour les mêmes rôles. Son parcours multi-tâche et son amour du répertoire contemporain permettent une liberté d’interprétation, une vélocité et une approche des aigus bien typiques. Deuxième servante et deuxième sœur, la soprano Gwendoline Blondeel, issue des chœurs d’enfants d’Ictus et des jeunes de La Monnaie déploie une voix riche, fine et ronde, nourrissant un casting de servantes très équilibré.

Contrepointant la distribution principalement féminine, Renaud Delaigue marque par une voix redoutable de graves pour les rôles d’Aglovale et Ablamore, en campant un rôle royal, confiant et austère à l’image de sa voix de basse. Pierre Derhet, jeune ténor belge, tient les rôles d’un paysan et de Palomides, jouant des extrêmes statuts sociaux, nourrissant une vocalité hybride, un statut royal, humble et sûr à l’image d’une voix directe, honnête et d’une sensibilité induite.

Œuvre sensible, réfléchie et conceptuelle, les Trois petits drames pour marionnettes de Maurice Maeterlinck s’offrent en ombres, silences et surtout insidieuses libertés.