María de Buenos Aires : Dernier tango à Lyon

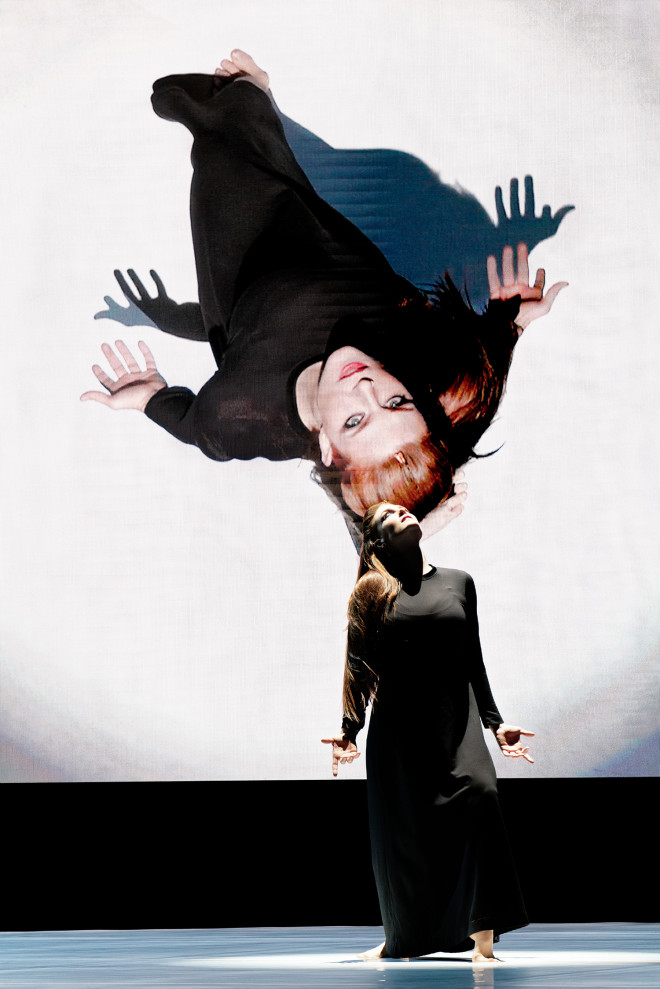

Sur la scène noire de l’Opéra de Lyon tournoie la sensuelle María dans sa robe rouge, entourée d’un ballet d’ombres, lumière solitaire de Buenos Aires. Derrière elle, un gigantesque écran, l’épicentre de la soirée où sont tour à tour projetés le texte d’Horacio Ferrer dans une traduction française (de Jean Spenlehauer) et les prises de vues en direct de l’action scénique, comme des magnifiques yeux verts de Wallis Giunta, interprète de María dont le regard hypnotise le spectateur au rythme de la musique.

Sans surprise, c’est autour du tango que tourne la soirée, le parti pris de Yaron Lifschitz étant d’insister sur l’interprétation de María comme allégorie du tango tout en proposant, dès le début du spectacle, de se défaire de ses clichés – ce qu’explique le montage quasi-épileptique d’images de danse projetées sur l’écran, qui ouvre le bal et donne le ton de la suite. Car le spectateur ne verra pas de la danse mais des ensembles d’acrobaties complexes réalisées avec brio par la Compagnie Circa, entrecoupées de rares figures aux mouvements secs et vifs qui rappellent effectivement ceux du tango, interprétées par Abril Diaz et Anna Romanovna, deux danseuses du Ballet de l’Opéra de Lyon.

Tango dont le spectateur viendra à regretter l’absence physique, la baguette de Valentina Peleggi, l’Ensemble Negracha et l’Orchestre de l’Opéra de Lyon magnifiant la musique de Piazzolla dans toutes ses couleurs et ses nuances (notamment par le bandonéon de William Sabatier), d’un rythme à la fois souple et précis, juste et rigoureux, fougueux et langoureux qui aurait, en effet, merveilleusement accompagné la danse – et le public, ne s’y trompant pas, accueille d’ailleurs d’une puissante salve d’applaudissements la cheffe d’orchestre lorsqu’elle monte sur scène pour saluer.

Concernant le chant, le troisième soliste (certes surtout narrateur) du livret est ici absent. Seuls se répondent María et l’allégorie du Duende qui reprendra également les autres personnages. Quant aux chœurs bariolés de l’opéra, ils sont retransmis par une petite radio ou un gramophone, surgissant du néant mais absents de la scène.

Quelques spectateurs ne manquent pas de souligner par ailleurs que les solistes sont masqués et que même lors des passages chantés (du moins, certains), ils gardent leurs masques, ce qui peut produire un effet d’étouffement désagréable, et dommage. Autre détail gênant, la projection du texte traduit en français sur l’écran sous forme de pavés titanesques qui donnent une impression de lourdeur et finissent par, malheureusement, lasser le public vers la fin de la représentation.

Dans le rôle du Duende et des autres personnages, Luis Alejandro Orozco propose une voix basse et peu nuancée mais habile à instaurer l’incertitude ou le malaise chez le spectateur, par les couleurs terrestres d’un chant apte à se projeter dans la profondeur, plus que dans l’étendue. Mais le Duende est également amer, ironique et même borracho (saoul, le grand mot du livret) au début de la seconde partie, après la mort de María. Orozco s’implique également de tout cœur dans l’interprétation de ses autres personnages, notamment de son Premier Psychanalyste (Analista primero), éclatant et vigoureux. La diction est bonne, bien que parfois difficile à saisir du fait de la tessiture sombre, mais le spectateur apprécie de bon cœur la déclamation de cet espagnol porteño, cet espagnol de Buenos Aires dont les interprètes reprennent la prononciation et la tonalité avec justesse.

Wallis Giunta est quant à elle une María à la projection claire, nette et bien articulée pour un timbre à la fois sobre, élégant et surtout très beau dans ses graves colorés, en particulier dans les piani. La voix est souple, aisée, le chant est même trépidant lorsque la mezzo-soprano entame le fameux « Yo soy María » : la voici à la fois vive et mordante, aussi acerbe que tranchante, quoique manquant toutefois d’éclat, voire de sauvagerie dans sa férocité qui finalement, demeure assez sage. Cela ne dément en rien l’implication de l’artiste dans son rôle, la chanteuse allant même jusqu’à interpréter elle aussi quelques figures acrobatiques en compagnie des membres du cirque, ces ombres de Buenos Aires qu’une fois morte, María rejoint à son tour, ayant troqué sa robe rouge contre un costume noir sans distinction de celui des autres – et c’est par sa splendide chevelure rousse que le spectateur la distingue sans peine, phare flamboyant dans la nuit noire argentine.

Cette longue soirée de mélancolie s’achève sous les acclamations chaleureuses du public qui, presque à regret, abandonne la moiteur des faubourgs de Buenos Aires pour la froide nuit lyonnaise.

|

|

| © Agathe Poupeney |