Guerre et Paix : colossal opéra de chambre à Genève

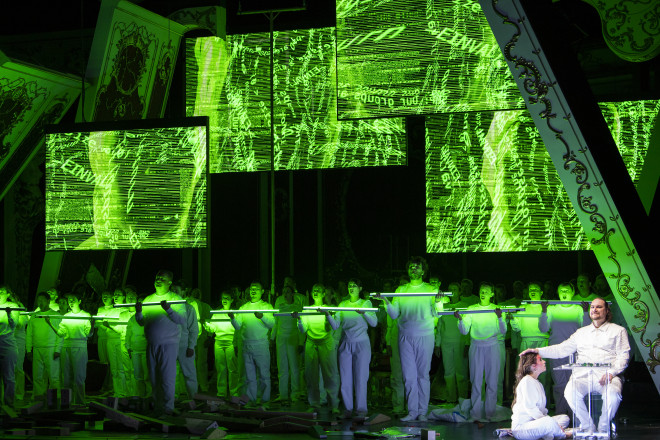

Comme à son habitude, le metteur en scène Calixto Bieito livre une vision très originale, de La Guerre et la Paix qui connaît à cette occasion sa création suisse. Ici, point de russes combattant les envahisseurs français, mais une guerre de chacun contre tous. Si le livret sépare bien la paix (première partie) et la guerre (seconde partie), l’animosité est ici constante, la violence est chez chacun, à tout moment. C’est une guerre individualiste qui est décrite, nourrie par l’ambition, le matérialisme (d'où les boîtes de pizza), le voyeurisme et une sorte de relativisme qui autorise les personnages de l’œuvre à s’amuser du cruel destin de la jeune Natasha, qui s’écrit sous leurs yeux. Le malheur des autres n’est qu’un jeu (d’où les épées en carton). En effet, la scénographie unique de Rebecca Ringst, reproduction du riche boudoir du Palais d’Hiver de Saint-Pétersbourg, montre un lieu de fête, mais aussi de dépravation, où tous les protagonistes restent observer les déboires des autres personnages : point de scènes intimes dans cette mise en scène, où le mouvement perpétuel des chorégraphies épileptiques (reflet des psychoses des protagonistes) de tous les observateurs finit par oppresser le spectateur.

De manière plus générale, cette mise en scène oblige le public à un important effort pour suivre cette fresque rarement donnée et ses 80 personnages. Mieux vaut arriver en ayant lu attentivement l’argument pour ne point être perdu : ici, pas de repères de costume ou de décor, des personnages présents sur scène alors qu'ils sont sensés être absents dans le livret, et de nombreuses sollicitations vidéo (un accouchement, un ours qui court, des visages hurlants, des mantes religieuses) qui détournent l'attention de l'histoire et de la musique. Ce parti-pris n’est pas non plus sans conséquence dramaturgique. Napoléon n’est pas ici le redoutable empereur, antagoniste puissant qui stimule les peurs, mais un personnage se prenant pour le monarque, un fou ridicule se barbouillant de rouge à lèvres. L’exécution des opposants, puis celle de Platon, moments les plus poignants de l’œuvre, semblent être des jeux et passent ici inaperçus, la peur et la souffrance n’étant pas visibles. Seul le personnage de Bezoukhov reste finalement humain, et donc touchant.

Malgré une direction précise (notamment dans les scènes de chœur, impeccablement en place et à l’impressionnante unité sonore) d’Alejo Pérez et un orchestre capable de moments d’un grand lyrisme, la musique de Prokofiev, alternativement flamboyante, poétique, puissante, mélancolique, dansante ou pathétique, perd de sa richesse, les différentes ambiances peintes dans la partition se noyant dans le continuum visuel de la mise en scène.

Le plateau vocal, pourtant composé de 28 solistes, est quant à lui d’une grande homogénéité, et l’énergie déployée par chacun (même les plus petits rôles étant présents en scène une grande partie du spectacle), notamment dans les chorégraphies frénétiques, démontre le total investissement des chanteurs. Dans cette qualité vocale globale, Ruzan Mantashyan, interprète de la jeune Natasha, ressort pourtant. Son timbre fruité au drapé velouté depuis des médiums luxuriants jusqu’à des aigus émis avec une apparente facilité, même dans les moments de grande exaltation, dispose d’un vibrato vif et léger dans un phrasé d'une belle noblesse.

Face à elle, Björn Bürger est un Prince Andrei à la fois fougueux et rêveur, dont le grain sombre mais riche se projette dans de belles lignes, parfois hachées par un souffle un peu court. En Bezoukhov, Daniel Johansson se distingue également. Si la voix paraît d’abord un peu terne, elle se chauffe rapidement et trouve sa puissance et sa brillance, alors que le personnage parvient à se rendre attendrissant grâce à la sensibilité de son interprète. Les passages de registres sont certes heurtés, mais la voix est bien assise, permettant de grandes phrases lyriques.

Dmitry Ulyanov campe le Maréchal Koutouzov, leader des armées russes. Il dispose d’une voix profonde et large aux résonances épanouies et au vibrato distingué. Maîtrisant parfaitement le style russe, il offre des extrêmes graves lumineux et une prosodie claquante. Son antagoniste, Napoléon, est interprété par Alexey Lavrov au timbre rugueux et grave, joliment vibré. Si le personnage perd définitivement la bataille face aux russes, le chanteur perd parfois celle face à l’orchestre qui tend à le couvrir.

Présent in loco dans L’Affaire Makropoulos l’an passé, Ales Briscein est cette fois Anatole, séducteur sans scrupule qui perdra Natasha. Sa voix de ténor est puissante et claire et son phrasé bondissant et exalté. Sa sœur, la Comtesse Hélène, est interprétée par Elena Maximova à la ligne lyrique et séductrice, mais au timbre légèrement métallique. Ses graves larges et profonds sont notamment d’un bel effet. Dolokhov, ami d’Anatole interprété par Alexey Shishlyaev, est doté d’une voix mate et d’une ligne dansante posant de légers problèmes de justesse, quand la Matriocha de Marta Fontanals-Simmons dispose de beaux graves vibrants, lui restant toutefois dans la gorge.

Les familles des deux protagonistes principaux sont composées du père d’Andrei, le Prince Nikolai interprété par Alexey Tikhomirov, basse puissante et profonde au timbre agréable bien que le personnage soit antipathique. Sa sœur, la Princesse Maria prend la voix de Liene Kinča au timbre épais, dont le médium est légèrement voilé, mais dont la voix est plus épanouie dans l’aigu ou dans des graves de braise. Le père de Natasha se cache quant à lui derrière la barbe blanche d’Eric Halfvarson aux beaux graves ronds et ardents, profonds et résonnants. Enfin, sa cousine Sonia est ici chantée par Lena Belkina aux graves chauds et au vibrato régulier et rapide.

Alexander Roslavets en Denisov émet une voix profonde dont la couverture retient les résonances ce qui n’empêche nullement son timbre de se parer de belles couleurs. En Platon, Alexander Kravets est doté pour seul costume d’un slip souillé rappelant celui échu aux Roi Lear par le même Calixto Bieito. Sa voix est d’une grande luminosité, seyant au personnage. Natascha Petrinsky (Mavra et Akhrosimova) laisse entendre un mezzo-soprano au métal saillant, voix maternelle tantôt tendre mais parfois autoritaire. Gwendoline Blondeel (Peronskaïa et Dunyasha) offre une voix fine et scandée.

Michael J. Scott (Ivanov, L'Hôte du bal) dispose d’une voix ronde au ténor lumineux, et d’une projection éclatante. Anas Séguin (les résistants Matveyev et Tikhon) dispose d’une voix sourde et d’un timbre ténébreux. Jaime Caicompai (Aide de camp du Général Compans) dispose d’un ténor clair et chantant, à la scansion rapide et rythmée. Alexei Botnarciuc (Maréchaux Davout et Berthier) fait montre d’une voix large émise depuis les tréfonds de la poitrine, et d’un souffle long. Rémi Garin (L'Abbé français et de Beausset) offre quant à lui un ténor à la ligne soignée.

La distribution est notamment complétée du ténor perché de Julien Henric (Un Laquais, Aide de camp de Koutouzov), des médiums slaves, riches et résonnants de Victoria Martynenko (La Camériste des Bolkonski), de la prosodie percussive et de la voix grave et opaque de Jerzy Butryn (Officier français, Aide de camp de Napoléon, Chambellan des Bolkonski) ou encore de la voix trop couverte de Peter Baekeun Cho (Docteur Métivier) et du ténor claironnant de Denzil Delaere (Gérard et Feodor).

Le public, masqué et disposant d’un pass sanitaire (éventuellement grâce à un test rapide et gratuit proposé à l’entrée) mais non distancié, applaudit à parts égales l’ensemble des artistes impliqués : chœur, solistes, orchestre et équipe de mise en scène. Comme l'indiquait le Directeur du Grand Théâtre, Aviel Cahn, dans sa récente interview à Ôlyrix, cette production initie un cycle russe que Calixto Bieito mettra en scène.