La Forêt bleue à l'Atelier Lyrique de Tourcoing : du métier, à tisser

Fil rouge de son programme pédagogique cette saison (une tradition annuelle au pays de Malgoire), cet opus est l'occasion de multiplier les initiations à l'art lyrique pour petits et grands, mais également au patrimoine industriel de la région, grâce à l'idée de la mise en scène (Victoria Duhamel) qui transforme le plateau et place les contes de fée de Charles Perrault dans une usine textile de Tourcoing (ville "spécialiste du traitement de la laine et qui, au début du XXe siècle, quand Aubert achevait de composer La Forêt bleue, excellait dans l’art de fabriquer les tapis orientaux"). Dès l'entrée du théâtre, les spectateurs découvrent une exposition et des ateliers de démonstration de fabrication textile, les bobines (de fil) illuminant d'emblée les bobines (des enfants) prêtes à plonger dans cet opéra féerique impressionniste.

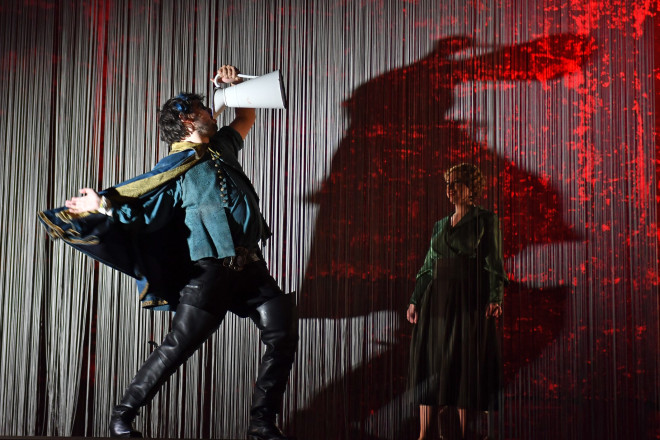

Sur scène, tous les personnages des contes de fée travaillent dans l'usine textile, une belle manière à la fois de réenchanter le quotidien mais aussi de désenchanter les contes de fée. Si le père du Petit Poucet abandonne son enfant c'est parce qu'il a été victime d'un accident du travail à l'usine et s'est fait renvoyer sans ménagement ni pension (rappelant la condition ouvrière contemporaine de Charles Perrault). Le désœuvré en devient même alcoolique (avec un chant d'ivresse tonnant immensément vibré), et bien pire, caressant d'une manière terriblement glaçante la joue du Petit Chaperon Rouge avant de se transformer en "ogre" avide de chair fraîche (et l'épaisse voix chantée qui va avec). Cette densité de caractère fait de son interprète Kamil Ben Hsaïn Lachiri le fil de trame du plateau, d'autant qu'il le défend avec de riches couleurs vocales. Son baryton sonore est intensément placé, résonnant en début de phrase et à la souche de l'ambitus mais la voix blanchit dans ses reflux et l'aigu reste à contrôler.

Toutes deux sopranos au timbre et au placement réminiscent des rôles et formats enfantins, les deux fils conducteurs qui cheminent à travers l'atelier et le spectacle, le Petit Chaperon Rouge et le Petit Poucet quittent un instant leur condition d'enfants-ouvriers pour partir à l'aventure : pour ce faire, la lumière devient plus intensément bleutée et les tables des établis sont réunies afin de former un théâtre de tréteaux. Le Petit Chaperon Rouge de Stéphanie Révillion est une voix endurante et bien installée, le Petit Poucet de Capucine Meens rappelle Yniold (pour les lignes striées très régulières et horizontales avec une candeur brusquée) d'autant que sa voix peut se cribler vers l'aigu grâce au soutien mezzo. Cependant, ces deux interprètes sont très difficilement intelligibles : la prononciation est aussi hachée qu'elle est peu sonore.

La Princesse Eugénie Lefebvre plane dans les hauteurs, aussi bien vocalement dans le registre soprano, que physiquement : elle entre sur une plateforme surélevée et ne touche pas le sol, marchant sur les tables. Elle ne se penche même pas vers les outils, tant elle a été prévenue (elle le chante) des dangers et malheurs qui attendent les princesses lorsqu'elles touchent aux fuseaux. Elle finit pourtant en belle au bois dormant finalement sauvée par le ténor Clément Debieuvre, extrêmement appliqué, audible et dans le masque, constamment roide de corps comme de voix, aussi droit qu'il regarde bien en face et hache son phrasé, même pour chanter "Fuyez fuyez je vous tuerai", même quand il met sa peau et tête de loup (certes, dans cette histoire, c'est un grandement gentil loup, qui sauve les enfants menacés par l'ogre). Son interprétation a néanmoins l'avantage de rendre d'autant plus incroyable que d'ouvrier, il devienne Prince en réveillant la belle au bois dormant.

Olivier Fichet est inspiré dans le rôle (Un garçon d’atelier) et la ligne vocale (ténor) : la voix est certes rigide comme le physique est droit, mais l'ensemble est placé, assis, physique, d'une grande stature. La mère de Chaperon-Rouge (Gwenaëlle Chouquet, soprano) protège son enfant d'une voix intensément vibrée aux aigus lyriques. Le rôle très en retrait de la fille d’atelier et servante donne à peine à la mezzo Marie Hamard l'occasion de proposer son timbre duveteux (pourtant pleinement dans le thème de la filature), sachant sauter comme l'aiguille à tricoter. Hélas, La mère du Petit-Poucet (la mezzo Irina Golovina) laisse également son incarnation du personnage aveugle et chétif s'imposer sur sa voix.

La Fée Gwendoline Druesnes ouvre et referme le spectacle avec sa voix bien placée et sonore de mezzo-soprano, à l'image des amples plis de sa robe d'un émeraude sombre qui se répand sur le plateau pour protéger les enfants (l'ensemble des autres chanteurs). D'autant qu'ils savent se réunir en chorale, procession sous de grands chaperons noirs, tour à tour mystérieux ou bien très clairs et suaves.

Dans l'esprit même qui présida à la fondation de cet orchestre qui joue sur instruments historiques, du baroque au contemporain, La Grande Écurie et la Chambre du Roy s'est imposée un immense défi en choisissant cette partition foisonnante en élans, couleurs, timbres et mouvements. Le chef d'orchestre invité Martin Surot guide les montées en volume et la construction d'une forêt sonore, mais les parties les plus délicates partent un peu en quenouille (pour filer la métaphore textuelle). Avec couacs et démanchés incontrôlés, les lignes s'éparpillent comme les cailloux du Petit Poucet, mais les élans sont aussi sincères que la clarté exotique des clochettes (rappelant Lakmé).

La partition est en effet un écheveau de références, rappelant que Louis Aubert (1877-1968) fut un camarade très proche des génies qui fondèrent une nouvelle musicalité lyrique (et orchestrale) à la langue française au XXe siècle. Riche mélodiste comme eux et comme la relève qui sera portée par Poulenc, Louis Aubert sait lui aussi "transposer" les innovations de son catalogue piano-voix sur la scène lyrique avec orchestre. De Claude Debussy, il présente une tout autre forêt (les personnages de Pelléas se perdent dans la forêt symboliste, ici ils s'y promènent dans la féerie). De Paul Dukas, il reprend un fil d'Ariane mais la cruauté de Barbe-Bleue laisse la place à une ambiance peu inquiétante, planant sur la forêt de murmures d'un public scolaire qui n'aura assurément pas été le seul à redécouvrir cet opus trop rare.